失智是因中樞神經退化,腦細胞受損,大腦皮質變性所發生。在台灣,現有患者已有35萬人,實在是不容忽視的社會議題。

失智症由輕度到重度的症狀大多是:短期及長期記憶弱化,執行、判斷力及空間感偏差,再逐漸伴有憂鬱、急躁的性格或妄想、不安等現象;

時間、季節、氣溫出現辯識錯誤;最終,生理機能嚴重退化,生活無法自理,長期臥床。

面對失智症,建議應及早應對的族群

65歲以上年齡、高壓力工作者、有家族基因病史者、長期憂鬱症或過度菸酒者,因年齡增大,記憶力、學習力減弱的老齡群體,要注意營養、飲食及適合的運動,才能讓機體年輕化。

每天高強度的工作,導致生理負擔大、大腦疲勞;休息、放鬆就是不可或缺的生活良方。

長期的情緒憂鬱,易引發神經、內分泌系統的失衡,也是失智症的潛在風險。

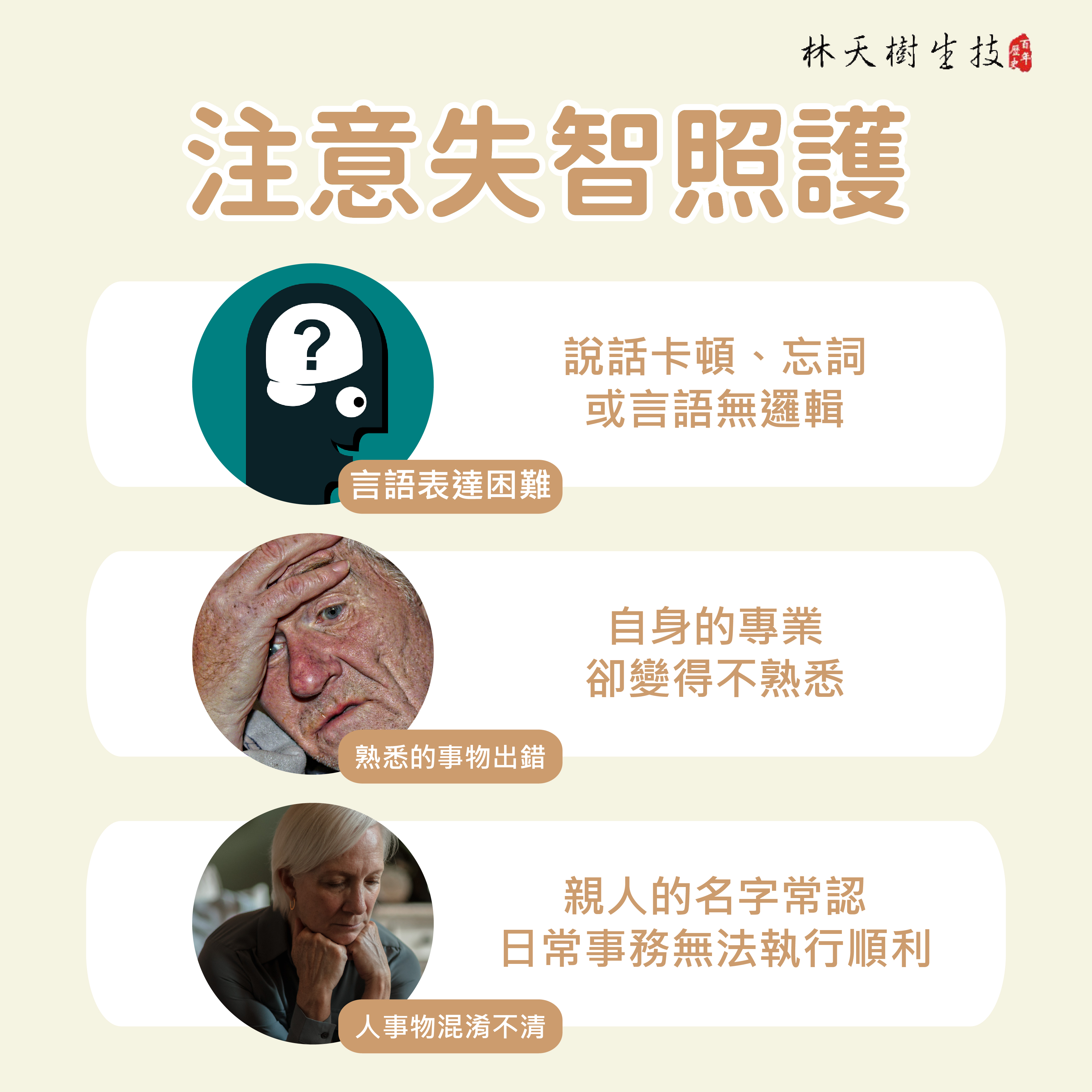

注意失智照護

在失智人數已達 35 萬人的台灣,依衛福部統計,未來40年將增至 85 萬人。

失智會引發記憶退化、執行偏差及執行錯誤。但一般人對失智症並不清楚。

因此,失智的早期症狀更應注意,不可忽視。一旦發現,建議及早就醫診治。早期的失智現象有:

-

言語表達困難

說話卡頓、忘詞,或言語無邏輯,就應要注意。 -

熟悉的事物出錯

例如:自身的專業卻變得不熟悉,出錯,就不可小看。 -

人事物混淆不清

如:親人的名字常認錯,日常事務無法執行順利,就應要注意。

延伸閱讀:預防與照護失智症的建議

在漫長的失智照護中,「生活規劃」是非常重要的事。

每個家庭的狀況雖不同,但因時制宜、靈活應用、分工合作,以「同理」「耐心」的護理、互動,相信是較好的方式。

健康生活,彩色人生

由研究的數據顯示,失智症人數逐年增多,與生活習慣、作息、日常飲食、環境污染等多種因素有密切關聯。

英國波芧斯大學的研究觀察:「74歲以下民眾失智症或神經系統疾病的攀升,並非是壽命的延長,而是因全球環境及社會結構改變的影響。」

例如:

電腦、手機的過度使用;

空氣污染、化學合成、人工添加劑的飲食過多;

微波爐、非電離輻射的增加,這些都對人體造成影響。

日常生活建議

-

飲食:避免過甜、過油、過鹹的飲食;多攝取優質的蛋白質、蔬果。

-

運動:多活動筋骨,促進血液循環。

-

作息規律:生活有序化。

延伸閱讀:注意失智的訊號 生活、飲食的調理集中藥養護

聽力、視力、行動力不容忽視

一般人對生理健康多注意血壓、血脂、血糖,以及過度抽菸、酗酒等行為,而忽略了聽力、視覺、行動力等方面。

失智是全方位的生理、心理退化疾病。除了血壓、血脂、血糖的數值外,也要重視聽力、視力、肌張力,這些都不可忽略。

近幾年的醫學研究顯示:聽力退化是引發失智的因素之一;失智也可能引起肌少症。

想要生活健康、膳食均衡、避免三高,也要注意聽力、視力、肌肉力量。

降低失智風險的食材

根據美國哈佛醫學院的建議,某些食物可預防失智、減緩腦細胞退化。推薦的食材包括:

-

綠色蔬菜:富含葉黃素、葉酸、β-胡蘿蔔素

能減緩認知功能下降。如:菠菜、花椰菜、甘藍菜。 -

不飽和脂肪酸:鮭魚、秋刀魚、鱸魚等含有 Omega-3,

有助預防類澱粉蛋白的堆積,避免損傷大腦神經。 -

核桃:具有改善記憶的效用。

-

茶:可預防心血管疾病。

-

莓果類:含類黃酮素,能減緩年長女性的認知退化。

.jpg)

延伸閱讀:順應氣候的失智症護理與草本中藥

如果想了解更多關於失智照護的相關知識。

歡迎加入專業的健康知識 LINE 帳號,

我們將有許多專業的知識可以提供給您,